|

|

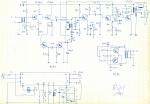

... so ist der offizielle Name eines kleinen DDR-Tonbandgerätes, das ab 1961 dem Rundfunk zur Verfügung stand. Entwickelt und Hergestellt wurde es vom |

|

|

Ganz herzlichen Dank für die Schaltpläne, ich habe auch bei ehemaligen Angehörigen des DDR Rundfunks nichts gefunden und nun werden mir Ihre Unterlagen hoffentlich helfen, das Ding wieder so zum Laufen zu bringen, wie es seinerzeit vorgesehen war :-) |

Test-Forum

Test-Forum Thema drucken

Thema drucken 29.12.2008 22:58 (zuletzt bearbeitet: 04.01.2014 15:50)

29.12.2008 22:58 (zuletzt bearbeitet: 04.01.2014 15:50)

Antworten

Antworten